JÉSUS ET L'OISEAU

Partager l'article sur les réseaux sociaux

Introduction

Le Coran rapporte à deux reprises un récit dans lequel Jésus donne miraculeusement vie à des oiseaux faits avec de l’argile :

En vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d’un oiseau, puis je souffle dedans: et, par la permission d’Allah, cela devient un oiseau (3 : 49).

Tu fabriquais de l’argile comme une forme d’oiseau par Ma permission; puis tu soufflais dedans. Alors par Ma permission, elle devenait oiseau (5 : 110).

Le lecteur familier des Évangiles canoniques aura noté que ce récit en est absent. La question se pose alors de savoir s’il s’agit là d’une histoire propre au Coran, ou si celui-ci l’emprunte à une source qu’il reste à identifier. Les historiens ont depuis longtemps apporté une solution à la question : le motif de Jésus donnant vie à des oiseaux d’argile est un thème légendaire que l’on trouve dans plusieurs textes apocryphes chrétiens. Dans cet article, nous retracerons l’histoire de la légende, depuis ses origines jusqu’au Coran.

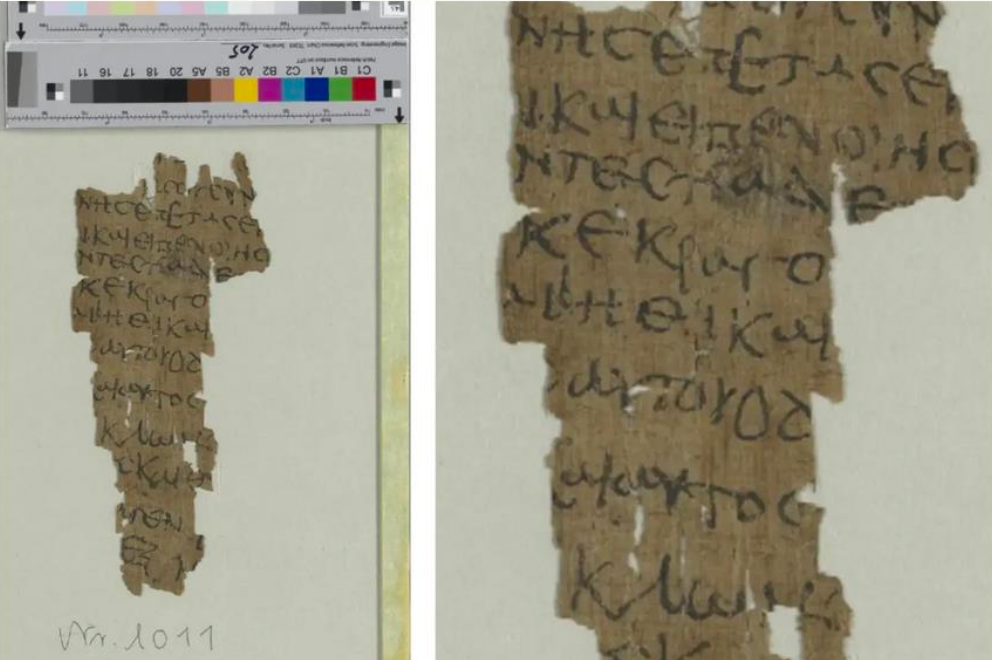

L’Histoire de l’enfance de Jésus

Le miracle des oiseaux d’argile est attesté dans plusieurs textes chrétiens apocryphes avant l’islam. Le plus ancien est semble-t-il l’Histoire de l’enfance de Jésus. Il s’agit d’un écrit anonyme, bien qu’à partir du Moyen-Âge, certains l’aient attribué (à tort) à Thomas – d’où on le désigne parfois sous le nom d’Évangile de l’enfance du pseudo-Thomas1. Selon toute vraisemblance, le texte fut composé à l’origine en grec, avant d’être ensuite traduit dans de nombreuses autres langues, notamment en syriaque2. Sa rédaction remonterait au 2e siècle, mais on estime généralement que le texte a été révisé à de nombreuses reprises3. En tout cas, il est certain que sa forme finale fut achevée avant l’islam, comme l’attestent plusieurs témoins manuscrits syriaques des 5e et 6e siècles4. Récemment, la découverte d’un manuscrit datant du 4e ou du 5e siècle, mais cette fois-ci en grec, dans lequel figure l’histoire du miracle des oiseaux, permet de confirmer de façon décisive l’ancienneté du texte.

Fig. 1 : Papyrus de Hambourg, contenant le texte de l’Histoire de l’enfance de Jésus en grec (4e/5e siècle)

Sur le fond maintenant, l’Histoire de l’enfance de Jésus est un texte pour le moins déroutant. En effet, Jésus y est dépeint sous les traits d’un enfant terrible et agressif, qui n’hésite pas à frapper et tuer ceux qui ont le malheur de susciter sa colère. Une scène insolite raconte par exemple qu’un enfant courait innocemment devant Jésus, quand celui-ci jeta sur lui une malédiction. L’enfant mourut sur le coup. Quand les parents vinrent se plaindre auprès de Joseph, Jésus les rendit aveugles. Cette anecdote soulève une question évidente : quel intérêt un auteur chrétien avait-il à fabriquer des récits dans lesquels Jésus agit de manière aussi négative ? C’est là que se trouve le nœud du problème : comme l’a montré Kristi Upso-Saia, les auteurs de ces récits compromettants sont en réalité des adversaires du christianisme5. En propageant de tels récits, leur but était d’affaiblir la réputation de Jésus en le présentant sous les traits d’un enfant turbulent et indiscipliné. L’auteur de l’Histoire de l’enfance de Jésus a intégré ces anecdotes défavorables afin d’y apporter une réponse, en réécrivant certaines scènes en y ajoutant d’autres anecdotes plus favorables. Au total, le texte apparait comme une compilation de récits de diverses origines, ayant fait l’objet de multiples retouches de la part de scribes ultérieurs, qui ont révisé, supprimé et ajouté certains récits6. On notera enfin que plusieurs de ces récits s’inspirent de thèmes légendaires associés à Bouddha, Krishna et certaines figures de la mythologie grecque7.

Le miracle des oiseaux

Le récit sur le miracle des oiseaux apparait au premier chapitre de l’Histoire de l’enfance de Jésus. On y lit :

Quand ce garçon, Jésus, avait cinq ans, il jouait au gué d’un ruisseau rapide. Il recueillait l’eau qui coulait dans des bassins et rendait l’eau instantanément pure. Il faisait cela par un simple commandement. Ensuite, il prit de l’argile molle et la façonna en douze moineaux. Il fit cela un jour de sabbat, et beaucoup d’autres garçons jouaient avec lui. Mais lorsqu’un Juif vit ce que Jésus faisait en jouant le jour du sabbat, il s’en alla aussitôt prévenir Joseph, le père de Jésus : « Regarde, ton fils est au gué ; il a pris de la boue et en a façonné douze oiseaux, et ainsi il a violé le sabbat. » Alors Joseph s’y rendit, et dès qu’il l’aperçut il s’écria : « Pourquoi fais-tu ce qui n’est pas permis le jour du sabbat ? » Mais Jésus frappa simplement des mains et dit aux moineaux : « Envolez-vous, partez, et souvenez-vous de moi, vous qui êtes maintenant vivants ! » Et les moineaux s’envolèrent et partirent en grand tumulte. Les Juifs, saisis d’étonnement, s’en allèrent ensuite rapporter à leurs chefs ce qu’ils avaient vu que Jésus avait fait.

Ici, l’enfant Jésus crée douze moineaux d’argile et leur donne miraculeusement vie en prononçant une seule parole, une scène rapportée de manière très similaire dans le Coran. Comme à son habitude, toutefois, le texte coranique est beaucoup moins détaillé que le récit d’origine et se contente d’en donner la conclusion. Par ailleurs, l’Histoire de l’enfance de Jésus précise que les oiseaux étaient au nombre de douze. Le Coran, en revanche, ne s’embarrasse pas de ces détails et mentionne simplement un ou plusieurs oiseaux, les deux lectures étant admises8.

Comme nous l’avons dit, le miracle des oiseaux ne possède aucun équivalent dans les Évangiles canoniques. L’auteur du récit s’est-il inspiré d’un thème déjà existant ? Les récits de création d’êtres vivants à partir d’argile abondent dans de nombreuses mythologies. En Mésopotamie, les dieux Enki et Ninmah créent l’homme d’un modèle d’argile9. En Grèce, c’est Prométhée qui lui donne vie en soufflant dans son prototype d’argile – on notera que dans la version coranique de la légende, c’est également par le souffle que Jésus donne vie aux oiseaux. Dans un article paru en allemand, Arnold Meyer dresse un parallèle intéressant entre le miracle des oiseaux et un récit de la mythologie égyptienne où le grand prêtre Neneferkaptah donne vie à des figurines d’argile en récitant des incantations magiques10. Toujours en Égypte ancienne, le papyrus Westcar, découvert par un voyageur britannique au début du 19e siècle, préserve le récit d’un prêtre appelé Webaoner qui transforme miraculeusement un crocodile de cire en un véritable reptile en le jetant dans un lac (le crocodile lui rendra service en dévorant l’amant de sa femme)11. Sarit Kattan Gribetz signale en outre que la création d’oiseaux via des modèles en argile est bien attestée dans la littérature rabbinique. Plus généralement, la « création et la vivification de personnes et d’animaux (et finalement de golems) à partir d’argile est devenue un thème récurrent dans les sources rabbiniques et kabbalistiques »12. On le voit, le miracle des oiseaux attribué à Jésus possède de nombreux antécédents ou équivalents dans les mythes proche-orientaux.

Un autre historien, Stephen Davis, s’est quant à lui intéressé au symbolisme de l’oiseau13. Il montre que l’association entre l’enfant Jésus et les oiseaux n’est pas due au hasard. En effet, dans la société gréco-romaine de l’Antiquité, les figurines d’oiseaux modelées à partir d’argile et de divers autres matériaux étaient un usage courant chez les enfants : « l’utilisation de telles figurines en argile comme jouets pour enfants est attestée dans tout l’Empire romain […]. Les fouilles de l’Agora à Athènes ont mis au jour de nombreux jouets et hochets en argile façonnés sous la forme d’animaux domestiques, y compris des oiseaux. Un oiseau en argile monté sur roues, trouvé dans une tombe romaine en Palestine, témoigne de la popularité de tels jouets aux Ier et IIe siècles de notre ère »14. Ainsi, le miracle des oiseaux permet-il de présenter l’enfance de Jésus comme étant « conforme à certains schémas et pratiques familiers de l’enfance dans le monde gréco-romain »15. Davis montre également que les oiseaux étaient fréquemment associés à des rituels religieux de toutes sortes. En Grèce, des oiseaux d’argile sont exhibés dans certains sanctuaires publics16. Dans les papyri magiques, des oiseaux sont occasionnellement sacrifiés aux divinités. Parfois, le rituel consiste plutôt à observer un vol d’oiseau. Un sortilège pour provoquer l’insomnie demande de relâcher une chauve-souris ou un oiseau, avec une incantation écrite sur son aile17. Selon la légende, Romulus a fondé Rome après avoir observé « douze oiseaux sacrés » s’envoler dans les airs, phénomène qu’il interpréta comme un signe de la faveur divine. Ces exemples montrent que le récit du miracle des oiseaux s’inscrit dans un univers mythique où l’oiseau, qu’il soit d’argile ou en chair et en os, incarne le sacré.

La postérité du récit

Jusqu’à présent, nous avons présenté les origines du récit coranique où Jésus donne vie miraculeusement à un (ou plusieurs) oiseau(x), en retraçant son histoire, qui remonte à un texte du 2e siècle connu sous le nom d’Histoire de l’enfance de Jésus ou Évangile de l’enfance selon Thomas. En dehors de ce texte, le récit est abondamment cité et attesté dans la littérature religieuse avant l’islam. Comme le souligne Davis, il « est devenu l’un des récits les plus populaires sur l’enfance de Jésus à la fin de l’Antiquité et au Moyen-Âge »18. L’histoire est en outre relatée dans les Questions de Barthélémy (4e siècle), dans le Pseudo-Matthieu (7e siècle) et l’Évangile arabe de l’enfance, dont l’original syriaque remonte au 6e siècle19. Notons également que le miracle figure dans le Toledot Yeshu, « la vie de Jésus », un texte juif antichrétien datant de la fin de l’Antiquité. Contrairement aux recensions chrétiennes, la version contenue dans le Toledot Yeshu ne cherche évidemment pas à prouver que Jésus est le Fils de Dieu, mais soutient qu’il apprit la magie pour se faire passer comme tel20. Au vu des données que l’on possède aujourd’hui, il est impossible de déterminer à partir de quel texte les rédacteurs du Coran ont eu connaissance du récit. Il est possible et même probable, compte tenu de la grande popularité du récit à l’époque, qu’il leur soit parvenu par la dissémination orale.

Références

1↑ Sever Voicu, « Notes sur l’histoire du texte de l’Histoire de l’enfance de Jésus », in Pierre Geoltrain et al. (éds.), Apocrypha, le champ des apocryphes. La fable apocryphe II, Brepols, 1991, p. 121 ; Ronald F. Hock, The Infancy of James and Thomas, Polebridge Press, 1995, p. 90.

2↑ Ibid, p. 91.

3↑ Ibid, pp. 91-92.

4↑ Stephen Gero, « The Infancy Gospel of Thomas: A Study of the Textual and Literary Problems », Novum Testamentum, vol. 13 (1), 1971, p. 48.

5↑ Kristi Upson-Saia, « Holy Child or Holy Terror? Understanding Jesus’ Anger in the Infancy Gospel of Thomas », Church History, vol. 82 (1), 2013, pp. 1-39.

6↑ Ibid, p. 34.

7↑ Voir par exemple Walter Bauer, Das Leben Jesu im Zeitalter der neutestamentlichen Apokryphen, J. C. B. Mohr, 1909, pp. 95-97 ; Zacharias P. Thundy, « Intertextuality, Buddhism, and the Infancy Gospels », in Jacob Neusner et al. (éds.), Religious Writings and Religious Systems, Scholars Press, 1989, pp. 17-73.

8↑ Nean Robinson, « Creating Birds from Clay: A Miracle of Jesus in the Qur’an and in Classical Muslim Exegesis », The Muslim World, vol. 79 (1), pp. 4-5.

9↑ Jean Bottéro & Samuel Noah Kramer, Lorsque les dieux faisaient l’homme. Mythologie mésopotamienne, Gallimard, 1993, pp. 188-198.

10↑ Arnold Meyer, « Kindheitserzählung des Thomas », in Edgar Hennecke (éd.), Neutestamentliche Apokryphen in deutscher Übersetzung, J. C. B. Mohr, 1904, p. 135. Cf. Frances L. Griffith, Stories of the High Priests of Memphis, Clarendon Press, 1900.

11↑ Geraldine Pinch, Magic in Ancient Egypt, University of Texas Press, 1995, p. 96.

12↑ Sarit Kattan Gribetz, « Jesus and the Clay Birds. Reading Toledot Yeshu in Light of the Infancy Gospels », in Ra’anan S. Boustan et al. (éds.), Envisioning Judaism: Studies in Honor of Peter Schäfer, Mohr Siebeck, 2013, p. 1024, n°6.

13↑ Stephen J. Davis, « Bird Watching in the Infancy Gospel of Thomas. From Child’s Play to Rituals of Divine Discernment », in Susan E. Myers (éd.), Portraits of Jesus. Studies in Christology, Mohr Siebeck, 2012, pp. 125-153.

14↑ Ibid, pp. 133-134.

15↑ Ibid, p. 143.

16↑ Ibid, p. 144.

17↑ Ibid, p. 147.

18↑ Ibid, p. 127.

19↑ Carlos Ségovia, « Commentaire de la sourate 3 », in Mohammad Ali Amir-Moezzi & Guillaume Dye (éds.), Le Coran des historiens, Le Cerf, 2019, vol. 2a, p. 146, n°1.

20↑ Sarit Kattan Gribetz, art. cit., pp. 1034-1037.