LA TERRE PLATE

Partager l'article sur les réseaux sociaux

Introduction

Le débat sur la forme de la Terre est ancien. Primitivement, la plupart des sociétés imaginaient la Terre comme un disque plat. Grâce à de nouvelles expérimentations, les savants de la Grèce antique furent les premiers à démontrer la forme sphérique de la Terre. Toutefois, ce nouveau modèle ne s’imposa pas toujours, en particulier dans les régions du Proche-Orient attachées à l’ancien modèle sémitique. Encore aujourd’hui, malgré les images satellitaires, les « platistes » ne manquent pas. Aux États-Unis, ils possèdent même leur propre association, la « Flat Earth Society ». En France, un sondage de l’Ifop a révélé qu’une personne sur dix pense que la Terre est plate, une proportion qui monte jusqu’à 36 % chez les jeunes de confession musulmane1. Avec les réseaux sociaux, les thèses platistes connaissent de plus en plus de succès, en particulier dans le monde arabe, où elles prennent souvent une dimension religieuse. La recherche des mots clés « Terre plate » sur Google en arabe donne lieu à 138 000 résultats et 51 000 vidéos, et 61 700 références pour les mots clés « Terre plate dans le Coran ». Si le thème semble susciter autant de controverse, c’est qu’il existe un véritable enjeu théologique : celui de la compatibilité du Coran, révéré comme la parole divine incréée par les musulmans, avec la science moderne. Dans cet article, on s’intéressera à la forme de la Terre décrite par le Coran, et aux discussions qui s’ensuivirent chez les savants et théologiens musulmans.

Un débat ancien

Dans la plupart des civilisations, on croyait autrefois que la Terre était plate. Cette idée découlait d’une observation intuitive et naïve du monde : à l’échelle humaine, en effet, la surface terrestre semble plane. À défaut d’outils d’observation sophistiqués ou de connaissances astronomiques développées, cette conception s’imposa naturellement dans l’esprit des Anciens. Ainsi, pour les Mésopotamiens, la Terre était perçue comme « une étendue plate encerclée par les montagnes et entourée par les eaux d’un océan cosmique »2. Dans l’Iliade, Homère décrit également la Terre comme un disque plat3, une opinion qui demeurait prévalente encore à son époque. En Grèce, certains savants avancèrent d’autres théories. Pour Xénophane (6e siècle av. J.-C.), la Terre « est infinie vers le bas », et « s’enracine » vers cet infini. Certains auteurs évoquent même la forme d’un tambourin ou d’une écuelle4.

C’est encore en Grèce que va naitre l’idée d’une Terre sphérique, il y a de cela environ 2 500 ans5. Les deux grands penseurs de l’Antiquité que furent Platon (m. 348 av. J.-C.) et Aristote (m. 322 av. J.-C.) considéraient déjà la Terre comme une sphère. Dans le Timée, Platon décrit le Monde en ces termes :

Aussi est-ce la figure d’une sphère, dont le centre est équidistant de tous les points de la périphérie, une figure circulaire qu’il [le démiurge] lui donna comme s’il travaillait sur un tour, figure qui entre toutes est la plus parfaite (Timée, 33a).

Aristote reprend à son compte la conception platonicienne, à laquelle il ajoute des arguments empiriques en faveur de la sphéricité de la Terre. Il écrit dans son Traité du ciel :

Quant à sa forme, il est nécessaire qu’elle soit sphérique. En effet chaque morceau de terre a une pesanteur jusqu’à ce qu’il arrive au centre, et la plus petite étant poussée par la plus grande n’est pas susceptible de former une surface en vagues, mais plutôt de se presser contre elle et s’unir à elle, jusqu’à ce qu’elles atteignent le centre (Traité du ciel, 297a, 9-13)

L’illustre philosophe relève également que lorsque se produit une éclipse de lune, la Terre projette sur celle-ci une ombre circulaire, qui décrit sa forme sphérique. La conception développée par Aristote sera reprise par d’autres savants après lui, qui apporteront de nouvelles preuves fondées sur des expérimentations grandeur nature. Le mathématicien Ératosthène (m. 194 av. J.-C.) était parvenu à calculer la circonférence de la Terre avec une impressionnante précision : grâce à de nouvelles observations astronomiques, il avait estimé sa circonférence à environ 39 375 km, plus ou moins proche de sa valeur réelle (40 075 km).

À sa suite, le géographe Ptolémée (m. 168) compila tout le savoir grec auquel il ajouta ses propres conclusions. Ce parachèvement donna naissance au modèle ptoléméen, qui dominera en Europe, et dans une partie du monde arabe, jusqu’à la Renaissance. Contrairement à une opinion par trop répandue, en effet, la sphéricité de la Terre était bien acceptée chez les savants européens de la fin de l’Antiquité et du Moyen-Âge. L’idée d’une croyance médiévale en une Terre plate a été discutée et dûment critiquée dans une étude bien documentée intitulée La Terre plate : Généalogie d’une idée fausse (2021). Les deux auteures démontrent que cette croyance, qualifiée de « mythe », s’est construite pas à pas à partir de la Renaissance et à l’époque moderne, en particulier avec Voltaire. L’objectif inavoué était alors de décrier et ridiculiser les auteurs médiévaux6.

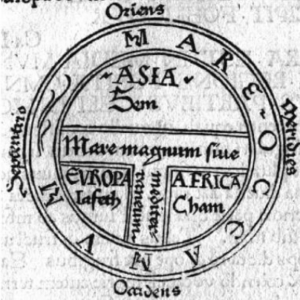

Pour autant, la documentation dont on dispose aujourd’hui suffit amplement à réfuter cette idée. En réalité, la croyance en une Terre plate était « parfaitement marginale même au sein de l’Église chrétienne »7. Origène, l’un des premiers apologètes chrétiens, « admet ainsi la sphéricité sans la moindre restriction »8. Augustin d’Hippone écrit dans la Cité de Dieu que la vertu divine est « la cause de la rondeur de la terre et du Soleil » (XII, 25). Isidore de Séville (m. 636), fondateur de l’encyclopédisme médiéval, et par ailleurs contemporain de Muhammad, souscrit lui aussi pleinement à la sphéricité de la Terre, comme en témoignent ses œuvres et notamment la carte du monde qu’il dessina, où la Terre est représentée de manière circulaire (voir Fig. 1). Au sein de l’Église latine, l’auteur Lactance (m. 320) se singularise par son rejet d’une Terre ronde, mais il est vrai qu’il réagissait probablement aux écrits de Lucrèce (m. 55 av. J.-C.), qui avait déduit de la sphéricité de la Terre que, « en dessous de nous, les animaux se promènent la tête en bas » !

Fig. 1 : cartographie du monde par Isidore de Séville

Si la plupart des auteurs grecs et latins épousèrent le modèle ptoléméen, les Églises d’Orient s’y sont toutefois montrées hostiles9. Au Proche-Orient, en effet, les anciennes conceptions mésopotamiennes demeuraient répandues chez les juifs comme chez les chrétiens. Ces derniers se divisèrent alors entre partisans de l’interprétation allégorique des Écritures, qui adhéraient au modèle ptoléméen de la Terre sphérique, et les partisans d’une lecture littérale10. À la veille de l’islam, il existe donc deux modèles que tout oppose : d’un côté, le modèle ptoléméen, majoritaire en Occident, postule une Terre ronde ; de l’autre côté, l’ancien modèle d’origine sémitique conçoit la Terre comme un disque plat. Dans la partie qui suit, nous verrons que le Coran s’inscrit fermement dans ce second modèle « platiste ».

La forme de la Terre dans le Coran

Il existe au total 461 occurrences du mot « terre » (en arabe : ard) dans le Coran. De nombreux versets permettent ainsi d’appréhender la manière dont le Coran se représente la Terre. Or, un examen approfondi du texte coranique aboutit à la conclusion que la Terre y est envisagée comme un disque plat. On peut souligner que l’ensemble des études qui se sont penchées sur le sujet s’accordent sur le fait que le modèle cosmologique du Coran dérive des anciennes représentations sémitiques et postule que la Terre est plate11. Cela ressort clairement du fait que le champ lexical utilisé pour la décrire évoque systématiquement l’idée de platitude. Dans leur étude sur la cosmologie coranique, Mohammad Ali Tabatabai & Saida Mirsadri notent en effet que :

En ce qui concerne la forme de la Terre, on peut assurément affirmer qu’elle est perçue comme plate et solide (terra firma). La solidité et la platitude de la Terre étant des notions courantes parmi les peuples scientifiquement naïfs, le Coran adopte également ce schéma sans le remettre en question (Coran 17, 37). Alors qu’il n’y a pas la moindre allusion à une Terre sphérique, toutes les racines verbales — une dizaine au total — utilisées dans le Coran pour décrire la Terre renvoient à des idées d’étendue et de platitude12.

Nous illustrerons ces propos par l’analyse de plusieurs versets coraniques ayant trait à la forme de la Terre. Avant de débuter, il convient de faire un rappel utile pour le lecteur non arabophone. En arabe, les mots sont construits à partir d’une racine composée de deux, trois ou quatre consonnes, qui renvoie à la même idée. Par exemple, la racine k.t.b. (كتب) renvoie à la notion d’écriture. Cette racine est ensuite « habillée » avec l’ajout d’autres consonnes et voyelles pour former des mots. Dans notre exemple, la racine k.t.b. donne ainsi les mots maktub (« écrit »), katib (« écrivain »), makatiba (« correspondance »), etc.

Voyons à présent quelles sont les racines verbales utilisées dans le Coran pour décrire la forme de la Terre.

⎯ Racine f.r.ch. (étaler)

« C’est Lui qui vous a fait la Terre pour lit (firâch) » (2 : 22). [firâch] : Matelas, lit, natte, tapis, couche, paillasse.

« Et la Terre, Nous l’avons étendue (farach) » (51 : 48). [faracha] : épandre (sur le sol), étaler, étendre, disséminer, répandre, parsemer, tapisser, faire un lit.

⎯ Racine m.h.d. (aplanir)

« C’est Lui qui vous a assigné la Terre comme berceau (mahd) » (20 : 53). [mahd] : Berceau, origine, lieu d’origine.

« N’avons-Nous pas fait de la Terre une couche (mihâd) » ? (78 : .6). [mihâd] : Terrain plat et uni, fond d’un fleuve/de la mer.

⎯ Racine t.h. (étaler)

« Et par la Terre et Celui qui l’a étendue (tahâ) ! » (91 : 6). [tahâ] : étaler, étendre.

⎯ Racine d.h. (étaler)

« Et quant à la Terre, après cela, Il l’a étendue (dahâ) » (79 : 30). [dahâ] : Etaler/rouler (une pâte), écraser (des gravillons).

⎯ Racine m.d. (étaler)

« Et c’est Lui qui a étendu la Terre (madda) » (13 : 3).

« Et quant à la Terre, Nous l’avons étalée (madad) » (15 : 19).

« Et la Terre, Nous l’avons étendue (madad) » (50 : 7). [madda] : Allonger/avancer, déplier, déployer, développer, étaler, étendre, étirer, élonger, tendre, prolonger, s’allonger, être long, s’étendre, s’élever/monter (niveau de l’eau).

⎯ Racine b.s.t. (étaler)

« Et c’est Allah qui vous a fait de la Terre un tapis (bisât) » (71 : 19). [bisât] : Tapis.

⎯ Racine s.t.h. (aplatir)

« Et la Terre comment elle est nivelée (soutihat) » ? (88 : 20). [Sattaha] : Aplanir, aplatir, niveler, surfacer, terrasser, faire une terrasse.

Il ressort nettement de tous ces exemples que la Terre est perçue comme étant plate. Allâh l’a « étendue », « aplanie », « étalée » à la manière d’un « tapis » afin qu’elle serve de « lit » et de « couche » pour les hommes. Même avec une bonne dose d’imagination, on voit mal comment une Terre sphérique peut s’accorder à ce descriptif. Par ailleurs, il émane du texte coranique d’autres indices supposant une Terre plate. Dans le récit de Dhul-Qarnayn (18 : 83-93), le héros parcourt la Terre et atteint le couchant puis le levant du soleil. Les données topographiques du récit soulignent l’évidence d’une Terre plate où le soleil se lève et se couche à ses extrémités comme on croyait autrefois. D’autres passages expriment une idée similaire (26 : 28, 37 : 5, 70 : 40, 73 : 9), et notamment l’épithète divine « Seigneur des deux levants et Seigneur des deux couchants » (55 : 17). De plus, si Dhul-Qarnayn peut « enfermer » les Gog et Magog derrière une barrière, c’est précisément parce que la Terre est plate, et possède donc une extrémité indépassable. Les Gog et Magog se retrouvent pour ainsi dire pris en tenaille entre la barrière et la limite de la Terre. Évidemment, dans une Terre sphérique, une telle « limite » n’est pas concevable, et les Gog et Magog auraient pu simplement contourner la barrière en faisant le tour du globe terrestre. De plus, le Coran affirme que les montagnes ont été plantées dans la terre comme des « piquets » (jibâl) pour éviter qu’elle ne bascule (21 : 31 ; 31 : 10 ; 79 : 32 ; 78 : 6-7). Ceci dénote clairement l’idée d’une Terre plate qui risque de tanguer d’un côté ou de l’autre, et que les montagnes viennent stabiliser, comme l’a d’ailleurs bien noté Heidi Toelle : « La terre coranique est une “couche” ou “un tapis” étendu pour les humains, et Dieu y a dressé ou jeté les montagnes afin de l’ancrer et de l’empêcher de tanguer »13.

La forme de la Terre chez les exégètes médiévaux

Jusqu’à présent, nous avons vu que le Coran, fidèle aux traditions cosmologiques proche-orientales, décrit la Terre comme une surface plane. Cependant, la forme de la Terre fit l’objet d’intenses débats chez les commentateurs musulmans postérieurs, qui se divisèrent en deux camps. Le premier, prenant appui sur le texte coranique, défendait l’idée d’une Terre plate. Il s’agit de l’opinion la plus répandue dans les premiers commentaires du Coran, et en tout cas la plus ancienne. On la trouve déjà dans le Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr, traditionnellement attribué à Ibn Abbâs (m. 687), le « père » de l’exégèse coranique14. Bien qu’on ait quelques raisons de douter qu’il remonte effectivement à Ibn Abbâs, ce commentaire n’en reste pas moins très ancien et estimé par les exégètes postérieurs15. Wahb Ibn Munabbih (m. ~ 730), un savant religieux réputé des débuts de l’islam, par ailleurs fils d’un Compagnon du Prophète, exprima une opinion similaire que nous rapporte al-Tabari (m. 930) : « On a interrogé Wahb au sujet des Terres : “comment sont-elles ?” Il a répondu : ce sont sept Terres plates et des îles. Entre chaque Terre, il y a un océan »16. Ibn Mujâhid (m. 936), qui est surtout connu pour avoir établi la tradition des « sept lectures » du Coran, affirma également que la Terre était plate, au motif que si ce n’était pas le cas, « l’eau ne resterait pas immobile »17. L’argument semble en effet imparable.

Le second point de vue exprimé par les exégètes musulmans est que la Terre est de forme sphérique. Toutefois, cette opinion repose moins sur le Coran lui-même que sur les connaissances scientifiques héritées des Grecs, qui étaient désormais accessibles au monde arabo-musulman. Seyyed Hossein Nasr explique en effet :

Avec l’établissement du califat abbasside, des traductions de sources grecques, syriaques, pahlavi et sanskrites sur les différentes sciences sont devenues disponibles en arabe, de sorte qu’en plus des écoles antérieures […] qui s’appuyaient presque entièrement sur la révélation islamique pour leur savoir, de nouvelles écoles sont apparues qui puisaient également dans des sources non islamiques18.

Avec la diffusion des traités d’astronomie grecs, de plus en plus de savants musulmans se rallièrent à l’idée d’une Terre ronde. Le polymathe andalou Abu Ubayda al-Layti al-Balansi (m. 908), qui s’était fait un nom dans la « science des étoiles », fut l’un des premiers parmi les musulmans à soutenir une telle opinion, ce qui lui vaudra les railleries de ses contemporains19. Le savant persan Al-Bîrunî (m. 1048) en offre un autre exemple : comme Ératosthène avant lui, il était parvenu à calculer avec une grande précision la circonférence de la terre. Son contemporain Avicenne (m. 1037), s’appuyant sur des observations en mer, conclut que la Terre ne pouvait qu’être ronde : « Si la surface de l’eau n’était pas sphérique, écrit-il, les navires seraient vus dans leur ensemble lorsqu’on les observe de loin […]. Cela ne se passe pas comme ça. On voit d’abord le haut du gouvernail, puis apparaît le bateau »20.

Bien que les exemples de savants musulmans affirmant la sphéricité de la Terre soient nombreux, il s’agit là d’opinions personnelles fondées sur des écrits ou des expérimentations scientifiques, et non pas sur le Coran. Comme le souligne Damien Janos, « il est clair en tout cas que le Coran et la tradition musulmane primitive ne soutiennent pas la conception d’une Terre sphérique et d’un univers sphérique. C’était le point de vue qui prévalait dans les milieux éduqués de la société musulmane à la suite de l’infiltration de l’astronomie ptoléméenne »21. À ce titre, il n’existe à notre connaissance aucun écrit islamique soutenant que la Terre est ronde avant le 9e siècle – période à partir de laquelle les travaux grecs furent massivement traduits en arabe. Il convient donc de distinguer les opinions savantes de ce que dit le Coran lui-même, bien qu’une certaine confusion entre les deux soit parfois volontairement entretenue. Le savant andalou Ibn Hazm (m. 1064) nous en offre une bonne illustration, qui n’hésite pas à citer un verset du Coran pour « démontrer » que la Terre est ronde :

Personne parmi les imams musulmans qui mérite le nom d’imam, n’a nié la sphéricité de la Terre (..). La preuve de sa rotondité vient du Coran et de la Sunna, Allâh a dit : « Il enroule la nuit sur le jour et enroule le jour sur la nuit » (39 :5) »22

Cependant, l’interprétation d’Ibn Hazm n’est guère convaincante, et repose sur une lecture forcée du texte. En effet, le passage évoque simplement l’alternance régulière du jour et de la nuit, un thème abordé dans de nombreux autres versets coraniques : « C’est ainsi qu’Allâh fait pénétrer la nuit dans le jour, et fait pénétrer le jour dans la nuit » (22 : 61) ; « c’est Lui qui a assigné une alternance à la nuit et au jour » (25 : 62, voir également 31 : 29 ; 35 : 13 ; 57 : 6). L’idée qu’exprime le verset n’a donc aucun rapport avec la forme de la Terre, mais concerne le renouvellement infini du temps (la nuit succédant au jour, et vice versa). Georges Tamer a pu montrer que l’image coranique du temps qui s’enroule fait écho à d’anciennes croyances, en particulier au mythe d’Aiôn, le dieu du temps infini de la mythologie grecque, que les œuvres picturales de l’Antiquité représentent souvent tenant de sa main droite la célèbre roue par laquelle il fait succéder le temps et les saisons23. Quant à l’affirmation selon laquelle aucun imam « n’a nié la sphéricité de la Terre », elle est tout simplement inexacte. Certes, le théologien Ibn Taymiyya (m. 1111) fait état du « consensus » des savants concernant la sphéricité de la Terre24. Mais il semble évident que ce sont les astronomes qui sont visés ici, et non les savants religieux. Vers la même époque, Ibn Atiyya (m. 1075) rapporte pour sa part que « l’avis sur sa rotondité, bien que cela n’amoindrit pas l’un des piliers de la loi, est un avis non prouvé selon les savants de la loi islamique »25. Environ cinq siècles plus tard, l’éminent théologien Al-Suyûtî (m. 1505), commentant le sens du mot soutihat (« étendue », « aplatie ») dans le verset 88 : 20, rapporte à son tour le consensus des savants religieux en faveur d’une Terre plate :

Quant à Sa parole soutihat, son sens littéral suggère que la terre est plate — c’est l’opinion de la plupart des savants de la chari’a — et non sphérique comme l’affirment les astronomes26.

Il semble donc qu’il y ait eu une divergence d’opinion concernant la forme de la Terre entre les scientifiques et les savants religieux. Cette divergence est bien illustrée sous la plume du traditionnaliste ʿAbd Allâh ibn Muḥammad al-Qaḥṭânî (m. 993), qui écrit : « Le géomètre a menti, et l’astrologue aussi — tous deux prétendent faussement accéder à la science d’Allâh ; La Terre est ronde, disent-ils tous les deux — ils sont d’accord sur ce point ; Mais selon ceux qui possèdent une intelligence saine, la Terre est plate, conformément au témoignage véridique et clair du Coran » 27. Dans son article « Against Ptolemy? Cosmography in Early Kalām », Omar Anchassi montre en effet que même après sa diffusion dans le monde arabo-musulman, de nombreux théologiens de l’islam restèrent opposés au modèle ptoléméen et rejetèrent l’idée d’une Terre ronde. Par exemple, le théologien mu’tazilite Abû Rashîd al-Nîsâbûrî (m. 1068) écrivit un traité dans lequel il démontra que la Terre est plate via trois arguments : i) si la Terre était ronde, elle serait équidistante du ciel en tous points (comme un cercle dont le centre est au même endroit). Dans ce cas, on ne verrait pas les mouvements du soleil au cours de la journée ; ii) sur une Terre ronde, les mers et les rivières ne resteraient pas en place, mais tomberaient dans l’air environnant ; iii) enfin, le Coran dit qu’Allâh a « étendu » ou « aplani » la Terre après sa création (79 : 30). Ceci prouve que la Terre est plate 28.

Le dernier argument avancé par al-Nîsâbûrî est intéressant. En effet, alors que la plupart des savants en faveur de la sphéricité de la Terre fondaient leur opinion sur des observations scientifiques, les partisans de la conception d’une Terre plate s’appuyaient principalement sur le Coran, n’hésitant pas à mobiliser certains versets pour étayer leur démonstration. Comme le remarque très justement Mohamed A. Mahmoud, « à l’époque prémoderne, ni l’histoire de la pensée islamique d’une façon générale, ni celle de la pensée géographique musulmane en particulier ne témoignent d’une perception contraire inspirée par le Coran, selon laquelle la Terre serait ronde »29. Le verset : « Et c’est Lui qui a étendu la Terre » (13 : 3) fut souvent cité pour prouver que la Terre est plate. Al-Mâwardi (m. 1058) commente à ce propos : « c’est-à-dire qu’Il l’étendit pour s’y installer, en réponse à ceux qui prétendaient qu’elle était ronde comme une balle »30. Abû Al-Qâsim Al-Qushayrî (m. 1072) : « Et ce verset est la preuve que la terre est plate et n’a pas la forme d’une boule »31. Al-Qurtubi (m. 1273) remarque pareillement que « dans ce verset, il y a une réponse à ceux qui prétendent que la Terre ressemble à une sphère »32.

Les positions contemporaines

Nous avons vu que la période médiévale fut marquée par d’intenses débats entre les savants musulmans sur la forme de la Terre. D’un côté, les travaux astronomiques grecs, enrichis de nouvelles observations plus poussées, démontraient clairement que la Terre était ronde. Mais de l’autre côté, le texte coranique, tributaire de l’ancienne tradition mésopotamienne, décrit une Terre définitivement plate. La dichotomie entre les deux approches – l’une reposant sur la science et l’autre sur la révélation coranique – aboutit immanquablement à un conflit que les tentatives occasionnelles d’harmonisation n’ont jamais pu résoudre totalement. Encore à l’époque moderne, le monde arabo-musulman est tiraillé entre différentes positions que nous allons présenter.

Le concordisme coranique

La première position, que l’on peut clairement qualifier de concordiste33, tente d’harmoniser le Coran avec la science moderne en avançant de nouvelles interprétations. L’une d’elles postule par exemple que les passages décrivant la Terre comme une grande étendue ne font pas vraiment référence à la planète, mais à la surface terrestre. Selon cette lecture, la Terre coranique serait bel et bien ronde, Allâh ayant seulement aplani sa surface afin de la rendre habitable pour les hommes. Il est vrai que dans la langue arabe, comme en français, le mot ard désigne à la fois la planète et le sol sous nos pieds. Ce dernier sens est occasionnellement employé dans le Coran, par exemple au verset suivant : « Et il vous a fait hériter leur terre, leurs demeures, leurs biens, et aussi une terre que vous n’aviez point foulée » (33 : 27). Toutefois, la plupart des occurrences du mot ard associées à l’idée de platitude se rencontrent dans des récits qui portent sur la création du Monde. Il est donc plus naturel que le terme désigne ici la Terre entière, en tant que planète, plutôt qu’une portion de celle-ci.

Par ailleurs, l’affirmation selon laquelle la surface de la Terre serait plane est un contre-sens géométrique : par définition, un objet sphérique possède une surface courbée. L’impression que la surface de la Terre est plate est due à son immensité par rapport à notre échelle d’observation : l’horizon semble effectivement plat, car notre champ de vision est limité et ne permet pas de discerner la courbure terrestre. En revanche, lorsque l’horizon est dégagé, notamment en mer, la courbure de la Terre se dessine au loin. C’est pourquoi les philosophes et astronomes d’autrefois s’appuyaient sur les observations des marins pour prouver la sphéricité de la Terre (on renverra par exemple au commentaire déjà cité d’Avicenne). Rajoutons enfin qu’environ un quart des surfaces immergées sont constituées de massifs montagneux, et on ne peut pas vraiment dire que les montagnes soient « plates ».

Une autre tentative d’harmonisation, rendue populaire par le prédicateur Zakir Naik, consiste à coller au mot daha une signification pour le moins insolite :

Et quant à la Terre, après cela, Il l’a étendue » [Le Coran 79 : 30] Le mot arabe pour étendre ici est « dahaha » qui signifie un œuf d’autruche. La forme d’un œuf d’autruche ressemble à la forme géo-sphérique de la Terre. Ainsi, le Coran décrit correctement la forme de la Terre, bien que la notion répandue quand le Coran fut révélé, était que la Terre est plate. […]34.

Cette explication est évidemment absurde. Outre le fait que la Terre ne ressemble pas vraiment à un œuf d’autruche, qui est ovale et non pas rond, daha est un verbe – il est donc impossible que son sens soit « œuf (d’autruche) » qui est un nom (le ha final est un suffixe renvoyant à la Terre « l’ »). Tous les traducteurs du Coran ont d’ailleurs traduit le verbe par « étendu » ou « aplanit », comme on peut le lire dans les principales versions françaises :

⎯ Régis Blachère : « La Terre, après cela, Il l’a étendue ».

⎯ Denise Masson : « Il a ensuite étendu la Terre ».

⎯ Muhammad Hamidullah : « Et quant à la Terre, en plus de cela, Il l’a étendue ».

⎯ Jacques Berque : « Après quoi la Terre Il aplanit ».

Les platistes

À l’inverse des approches concordistes, plusieurs théologiens musulmans contemporains ont soutenu que la Terre était plate. Tel fut le cas du grand Moufti d’Arabie saoudite ‘Abd al-Aziz Ibn Baz (m. 1999), qui écrivit dans la première édition de son livre Al-Adilla an-Naqliyya wa-l-Hissiyya `ala Imkân as-Sou’oud ila al-Kawâkib wa-’ala Jarayân ach-Chams wa-l-Qamar wa-Soukoun al-Ard parue en 1976 que « l’opinion selon laquelle le soleil est fixe et que la Terre est ronde est un avis abominable et détestable, celui qui dit que la Terre tourne et qui nie l’existence de la course du soleil est un apostat et s’est égaré. Il est invité à se repentir, sinon le mécréant apostat est tué et ses biens sont reversés dans la trésorerie des musulmans »35. Devant le tollé provoqué par son livre, Ibn Baz fut contraint de rétropédaler, allant jusqu’à contester avoir tenu de tels propos. Cependant, de nombreux témoignages accablent l’ancien Moufti. Le philosophe syrien Sadek al-Azem fit savoir dans une interview accordée à un quotidien qatari :

Dans son livre publié en 1985, Ibn Baz a complètement rejeté l’idée que la Terre est ronde. Il a évoqué la question sur la base que la Terre est plate. Il a complètement rejeté l’idée que la Terre tourne en orbite autour du soleil. Je possède le livre et vous pouvez vérifier ce que je dis. Et oui, la terre ne tourne pas autour du soleil, c’est plutôt le soleil qui fait le tour de la terre. Il nous fait revenir à l’astronomie ancienne, à la période pré copernicienne. Bien sûr, dans ce livre Ibn Baz déclare que tous ceux qui disent que la Terre est ronde et tourne en orbite autour du soleil sont des apostats. En tout état de cause, il est libre de penser ce qu’il veut. Mais la grande catastrophe, c’est que pas un seul des religieux ou des institutions universitaires dans le monde musulman, de l’Orient à l’Occident, de Al-Azhar à Al-Zaytouna, de Al-Qaradhawi à Al-Tourabi au cheikh Ahmad Kaftaro, et des départements d’étude de la chari’a, pas un seul n’a osé dire à Ibn Baz à quel non-sens il s’accroche au nom de la religion islamique36.

Le savant libanais Gibril Haddad, classé parmi les cinq cents musulmans les plus influents au monde37, fît allusion semblablement aux paroles du grand Moufti : « il affirmait que la terre était plate et ressemblait à un disque et que le soleil tournait autour »38. Dans un débat sur une chaîne de télévision irakienne, Fadhel al-Sa’d, astronome de profession, s’opposa au physicien ‘Aboud Al-Taei en argumentant ainsi :

« Un Jardin dont la largeur égale celle du ciel et de la terre » (57 : 21), atteste le fait que la Terre est plate. […] Ce que je dis est basé sur la science coranique. Il (‘Aboud Al-Taei, ndlr) a basé ses arguments sur le genre de science que je rejette catégoriquement, la science moderne qu’ils enseignent dans les écoles. Cette science est une innovation hérétique qui n’a pas de confirmation dans le Coran. Aucun verset dans le Coran n’indique que la Terre est ronde ou qu’elle tourne. Tout ce qui n’est pas indiqué dans le Coran est faux39.

Si l’analyse de Fadhel al-Sa’d peut sembler déroutante au lecteur moderne, elle n’en reste pas moins cohérente du point de vue coranique. Évidemment, si la planète possède une largeur, elle est de forme rectangulaire et ne peut être un globe qui possède un diamètre… En 2017, une doctorante en sciences environnementales provoqua un scandale en Tunisie, en soumettant une thèse affirmant que la Terre est plate, immobile et relativement jeune (13 500 ans). En dépit de ces aberrations scientifiques, la thèse fut approuvée par les deux relecteurs à qui elle fut remise. Une copie fuita quelques jours plus tard à l’ancien président de la Société Astronomique de Tunisie, qui, après avoir cru à une blague, rendit public sur Facebook les conclusions de la thèse40.

Une position d’équilibre

Enfin, certains intellectuels musulmans ont développé un point de vue singulier sur la question. Le théologien réformiste Mahmoud Mohamed Taha (m. 1985) soutient que le Coran décrit bel et bien la Terre comme étant plate, car cela correspondait à la perception des Arabes de l’époque :

Le Coran a délibérément évité de contredire ce que la perception sensorielle confirmait aux yeux de son public arabe, dans le cadre d’une démarche éducative intentionnelle relevant de ce qu’on pourrait appeler une stratégie cognitive graduelle. Alors que le Coran prônait le monothéisme, Allâh, selon Taha, n’a pas jugé sage de surcharger les capacités cognitives des destinataires de Sa parole par une conception de la forme de la Terre qui aurait contredit les preuves offertes par leurs propres sens. Leur illusion sensorielle a donc été confirmée, dans le but de la dissiper progressivement lorsqu’ils acquerraient une meilleure connaissance, grâce à la pratique et au perfectionnement de leur adoration41.

Le théologien d’origine kurde Saïd Nursi (m. 1960) avait avancé pareille opinion dans son Ishârât al-iʿjâz fî mazan al-îjâz, arguant qu’il eût été contraire à la sagesse divine de perturber l’esprit des masses aux yeux desquelles l’idée d’une Terre ronde semblait contre-intuitive42.

Références

1↑ « Enquête sur la mésinformation des jeunes et leur rapport à la science et au paranormal à l’heure des réseaux sociaux », Fondation Jean Jaurès, 2022.

2↑ Wayne Horowitz, Mesopotamian, op. cit., p. 333.

3↑ Sylvie Nony & Violaine Giacomotto-Charra, La Terre plate : Généalogie d’une idée fausse, Les Belles Lettres, 2021, p. 18.

4↑ Ibid, p. 17.

5↑ Ibid, p. 16.

6↑ Ibid, p. 93.

7↑ Ibid, p. 94.

8↑ Ibid, p. 36.

9↑ Kevin van Bladel, « Heavenly Cords and Prophetic Authority in the Quran and Its Late Antique Context », Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 70 (2007), p. 226.

10↑ Ibid, p. 225.

11↑ En plus des études mentionnées dans le présent article, on peut citer Omar Anchassi, « Against Ptolemy? Cosmography in Early Kalām », Journal of the American Oriental Society, vol. 142 (2) : « Une lecture littérale du texte coranique présente la Terre comme plate » (p. 857) ; Jacqueline Chabbi, Le Coran décrypté : Figures bibliques en Arabie, Lexio, 2014 : « la terre a été par la divinité « aplanie » (firâsh ou mibâd), symbole de déplacements facilités (Cor. LI, 48). Les montagnes ont été fichées en terre, là encore, comme des « piquets de tente » (awtâd). Il s’agissait de stabiliser le disque terrestre qui, sans cette précaution, aurait pu basculer. La représentation coranique ne prévoit évidemment pas encore une Terre sphérique » (p. 143) ; Mohamed A. Mahmoud, Quest for Divinity: A Critical Examination of the Thought of Mahmud Muhammad Taha, Syracuse University Press, 2007 : « Il existe de nombreux versets dans le Coran qui suggèrent que la forme de la Terre est plate » (p. 253) ; Paul Neuenkirchen, « Commentaire de la sourate 50 », in Mohammad Ali Amir-Moezzi & Guillaume Dye (eds.), Le Coran des historiens, Le Cerf, 2019, vol. 2b : « Le v. 7 se poursuit avec la description de la création de la Terre par Dieu qui a été allongée, étendue (madadnâ), tel un tapis – ce qui implique que la Terre est vue par le Coran comme étant plate » (p. 1540) ; Gabriel S. Reynolds, The Qurʾān and the Bible. Texte and Commentary, Yale University Press, 2018 : « Ces deux versets (ainsi que ceux qui suivent) illustrent la cosmologie du Coran, selon laquelle le monde est plat et le ciel constitue une barrière physique » (p. 405) ; Julien Decharneux, Creation and Contemplation. The Cosmology of the Qur’ān and Its Late Antique Background, De Gruyter, 2023 : « Le modèle ptolémaïque suppose également une Terre sphérique, ce qui est manifestement en contradiction avec l’affirmation coranique selon laquelle Dieu a disposé la Terre « comme un lit » (firāshan ; Coran 2:22) » (p. 190) ; Scott B. Noegel & Brannon Wheeler, The A to Z of Prophets in Islam and Judaism, Scarecrow Press, 2010 : « Le Coran décrit la terre comme plate et étendue » (p. 68) ; Damien Janos, « Qur’ānic cosmography in its historical perspective: some notes on the formation of a religious worldview », Religion, vol. 42 (2) : « Concernant la Terre, dont le premier niveau est habité par les êtres humains, le Coran laisse également entendre qu’elle est plate – elle est comparée à un “lit” et à un “tapis” étendus par Dieu ».

12↑ Mohammad Ali Tabatabai’i & Saida Mirsadri, « The Qurʾānic Cosmology, as an Identity in Itself », Arabica, 2016, p. 211.

13↑ Heidi Toelle, « Monts, montagnes », in Mohammad Ali Amir-Moezzi (ed.), Dictionnaire du Coran, Robert Laffont, 2007, p. 567.

14↑ Sur le rôle mythique d’Ibn Abbâs comme « père » de l’exégèse coranique, on renverra le lecteur vers notre article « Les débuts de l’exégèse islamique ».

15↑ Andrew Rippin, « Tafsîr Ibn Abbas and Criteria for Dating Early Tafsîr Textes », Jerusalem Studies in Arabic and Islam, vol. 18, 1994, pp. 38–83.

16↑ Mohammed Ibn Jarir at-Tabari, Târikh ar-Rousoul wa-l-Moulouk, Dâr at-Tourâth, 1387, vol. 1, p. 41.

17↑ Ibn Attiyah, Al-Muharrar al-Wajiz fi Tafsir al-Kitāb al-‘Aziz, vol. 5, p. 375.

18↑ Seyyed Hossein Nasr, An Introduction to Islamic Cosmological Doctrines, Thames and Hudson, 1978, p. 14.

19↑ Ṣāʿid al-Andalusī, Kitāb Ṭabaqāt al-umam, édité par L. Shaykhū, al-Maṭbaʿa al-Kāthūlīkiyya, 1912, pp. 64–65.

20↑ Avicenne, Livre de la guérison, 2ᵉ partie Traité du ciel, chap. 3, p. 20.

21↑ Damien Janos, art. cit., pp. 217–218.

22↑ Ibn Hazm, Al-Fasl fi al-Milal wa-l-Ahwâ’ wa-n-Nihal, Maktabat al-Khânji, vol. 2, p. 78.

23↑ Georges Tamer, Zeit und Gott. Hellenistische Zeitvorstellungen in der altarabischen Dichtung und im Koran, De Gruyter, 2008, pp. 210–212.

24↑ Ibn Taymiyya, Majmū’ Fatāwa Shaykh Al-Islam Ahmad b. Taymiyya, Saudi Ministry of Islamic Affairs, Dawah and Guidance, vol. 25, p. 195.

25↑ Ibn Atiyyah, Al-Muharrar al-Wajîz fi Tafsir al-Kitâb al-‘Azîz, Dâr al-Kotob al-‘Ilmiyya, 1422, vol. 5, p. 475.

26↑ Tafsîr al-Jalâlayn, Dâr al-Hadith, p. 805.

27↑ Cité par Omar Anchassy, art. cit., p. 861, n° 72.

28↑ Ibid, p. 876.

29↑ Mohamed A. Mahmoud, op. cit., p. 91.

30↑ Abu al-Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib al-Mawardi, Tafsir al-Mawardi, sourate 13, verset 3.

31↑ Abû Al-Qâsim Al-Qushayrî, Tayseer in the science of tafsir, p. 462.

32↑ Abû ‘Abdi Llâh Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abî Bakr Al-Ansârî Al-Qurtubî, Al-Jami’ li-Ahkam, sourate 13, verset 3.

33↑ Sur la notion de concordisme coranique, voir notre article « Les miracles du Coran ».

34↑ Zakir Naik, « Le Coran et la science sont-ils compatibles ? », 2010, p. 10. Disponible sur www.islamhouse.com.

35↑ Cité par Khaled Montaser, Wahm al-I’jâz al-‘Ilmi, Dâr al-‘In lil-Nacher, 2005, p. 79.

36↑ « A comprehensive interview with Syrian philosopher Sadik Jalal al-‘Azm, Al-Raya (Qatar) », 12 janvier 2008. Accessible à l’adresse suivante : https://www.memri.org/reports/comprehensive-interview-syrian-philosopher-sadik-jalal-al-azm#_ednref1

37↑ « The 500 most influential Muslims », The Royal Islamic Strategy Studies Center, 2009.

38↑ Gibril Haddad, « Ibn Baz, A concise guide to another primary innovator in Islam ».

39↑ « Iraqi researcher defies scientific axioms: the Earth is flat and much larger than the sun (which is also flat) », Al-Fayhaa TV (Iraq), 31 octobre 2007, www.memritv.org (clip n°1684).

40↑ Nidhal Guessoum & Stefano Bigliardi, Islam and Science: Past, Present, and Future Debates, Cambridge University Press, 2023, p. 1.

41↑ Mohamed A. Mahmoud, op. cit., p. 91.

42↑ Saïd Nursi, Signs of Miraculousness. The Inimitability of the Qur’an’s Conciseness, trad. Sûkran Vahide, 2007, p. 193.