Les seins de la discorde

Partager l'article sur les réseaux sociaux

Introduction

La Mecque (en arabe : makkah) est la ville la plus importante de l’islam. Située à l’ouest de la péninsule arabe, dans une région isolée et volcanique, elle accueille chaque année des centaines de milliers de musulmans venus accomplir le pèlerinage. Mais que sait-on vraiment des origines de la ville ? La question est loin d’être évidente, car toute l’histoire de La Mecque avant l’islam, et encore au moins un siècle après, repose sur les sources musulmanes, « qui sont le plus souvent de genre légendaire ou mythique », précise l’historienne Jacqueline Chabbi1. La Tradition islamique présente La Mecque comme une grande métropole arabe, qui aurait occupé, dès la période préislamique, un rôle économique et religieux de premier plan dans la péninsule. La sacralité de la ville est également mise en avant à travers toute une mythologie qui fait remonter ses fondations à Abraham, voire à Adam. Mais ce récit est aujourd’hui contesté par les découvertes des historiens. L’Arabie préislamique est désormais mieux connue grâce aux fouilles archéologiques menées dans la région et les alentours. De plus, l’analyse des sources les plus anciennes apporte un nouvel éclairage sur l’histoire de la ville. Le résultat qui en découle ne s’accorde pas avec le narratif présenté par la Tradition islamique.

La Mecque selon la Tradition islamique

Avant d’aborder le sujet, évoquons rapidement l’histoire de La Mecque du point de vue de la Tradition islamique. Aussi surprenant que cela puisse paraître, il n’existe qu’une seule référence à La Mecque dans le Coran (48:24). Un autre passage évoque un lieu appelé « bakka » (3:96) que les exégètes musulmans identifient généralement à La Mecque, mais cette hypothèse n’est pas crédible2. Pour donner un point de comparaison, le Nouveau Testament, dont la taille est à peu près similaire au Coran, mentionne le nom de Jérusalem 139 fois ! La Mecque occupe donc une place très marginale dans le texte coranique. Cela est d’autant plus frappant que les sources islamiques décrivent la ville comme une grande métropole arabe dont les origines remonteraient à Adam et Ève. La Tradition islamique raconte en effet qu’Adam, après avoir été expulsé du paradis, aurait habité à La Mecque et construit la Ka’ba pour s’y loger. La « maison » sera détruite lors du déluge, et Allâh ordonnera à Abraham et Ismaël de la rebâtir pour en faire un sanctuaire. Ismaël aurait ensuite fondé une lignée dont serait issu Muhammad.

Vers le début du 5e siècle, un certain Qusayy ibn Kilâb, lui-même ancêtre du Prophète, aurait réussi à unifier la tribu des Qurayshites et à s’imposer comme gouverneur de la ville. On lui prête un rôle avant tout religieux : c’est lui, par exemple, qui aurait redonné vie au pèlerinage de La Mecque – entre-temps, la ville était devenue presque entièrement polythéiste. On raconte que les païens venaient de toute la péninsule arabe pour effectuer le pèlerinage autour de la Ka’ba. En outre, La Mecque était devenue, toujours selon le récit « officiel », l’un des principaux carrefours commerciaux de l’Arabie, ce qui aurait contribué à l’enrichissement de la ville. Mais nous allons voir à présent que cette version ne tient plus la route compte tenu des récentes découvertes historiques…

Le silence embarrassant des sources

Le premier point à souligner est qu’il n’existe à ce jour aucune référence à La Mecque dans les sources préislamiques. Les fouilles épigraphiques dans la péninsule arabe ont permis de mettre au jour plusieurs dizaines de milliers d’inscriptions d’époque préislamique. Pas une seule ne mentionne La Mecque. Ceci paraît d’autant plus étonnant pour une cité prétendument importante que « tant de villages insignifiants du Yémen livrent des textes par dizaines », note Christian Robin3.

Les historiens ont procédé à l’analyse de milliers de documents d’époque (chroniques, récits de voyage, textes religieux…) d’origine byzantine, perse ou syriaque. Pas un seul ne mentionne La Mecque. Parmi les dizaines de témoignages contemporains des conquêtes arabes, aucun ne mentionne La Mecque, d’où sont supposés venir une grande partie des conquérants4.

On sait par ailleurs qu’à la veille de l’islam, l’Arabie était passée sous le contrôle des Éthiopiens, qui étaient intervenus militairement pour défendre les chrétiens du Yémen, persécutés par un roi nouvellement converti au judaïsme. L’un des généraux de l’armée éthiopienne, un certain Abraha, s’empare du pouvoir vers 535 et règne sur le royaume sud-arabique. À partir de 548, il lance une offensive dans l’Arabie désertique et mène des expéditions contre plusieurs villes. Ces expéditions sont bien documentées à travers des inscriptions (CIH 541 et RY 506), ainsi qu’une chronique de l’historien Procope de Césarée5. Il est probable que si La Mecque avait l’importance que lui prêtent les sources islamiques, elle aurait fait partie des cibles d’Abraha. Pourtant, la ville n’est mentionnée ni dans les inscriptions qu’il a laissées, ni dans les chroniques de l’époque6.

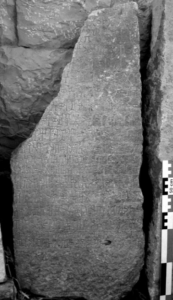

Le fait que La Mecque était tout au plus un village insignifiant est confirmé par une inscription sabéenne datant du 3e siècle, découverte dans la région de Jabal Riyam au Yémen. L’inscription, découverte en 2006, est exceptionnelle car elle offre une cartographie des principales tribus et de leurs territoires dans la péninsule arabe7. L’un des auteurs de l’inscription remercie la divinité de sa tribu de l’avoir fait rentrer sain et sauf d’un long voyage au cours duquel il traversa une dizaine de territoires. Parmi eux, il mentionne notamment le pays des Lihyân, dans le voisinage de La Mecque, le pays des Asd (al-Azd), dans le sud de la péninsule, le pays des Nizâr, situé à mi-chemin entre La Mecque et Médine, ou encore le pays des Tanûkh, sur la côte orientale. En revanche, ni la tribu des Quraychites, ni La Mecque ne sont mentionnées, ce qui discrédite l’affirmation selon laquelle la ville aurait une origine ancienne.

Figure 1 : inscription de Jabal Riyam 2006-17

Les sources épigraphiques sud-arabiques mentionnent également plusieurs sites de pèlerinage en Arabie. L’une d’entre elles fait même référence à un pèlerinage dans situé dans une cité appelée la « ville sainte ». Mais le toponyme désigne Ma’rib, la capitale du royaume sabéen8. Il n’existe à ce jour aucune source avant l’islam qui désigne La Mecque comme un centre de pèlerinage, ce qui rend cette affirmation assez douteuse. Les fouilles épigraphiques et archéologiques montrent par ailleurs que l’Arabie préislamique était devenue largement monothéiste9. Dans de nombreuses régions de la péninsule, les inscriptions faisant référence à des divinités païennes disparaissent dès le 5e siècle pour laisser place au Dieu unique10. On voit mal comment des polythéistes venant de toute l’Arabie pouvaient affluer à La Mecque si le polythéisme avait quasiment disparu. Le pèlerinage à La Mecque n’existait probablement pas y avant l’islam et semble avoir été institué seulement au tournant du 8e siècle11. La Ka’ba était encore à l’époque préislamique un petit sanctuaire local, dont on raconte que les murs ne dépassaient pas la hauteur d’un homme12.

La Bible se montre elle aussi silencieuse au sujet de La Mecque. Certains apologistes musulmans tentent néanmoins de prouver le contraire en arguant que certains passages bibliques font bel et bien référence à la ville sainte de l’islam. On cite le psaume 84:7 qui évoque « la vallée de Baka », identifiée au mystérieux toponyme « Bakka » mentionné par le Coran. Les deux mots désignent probablement le même endroit, mais ce n’est pas de La Mecque dont il s’agit, mais d’un site situé en Palestine aux abords d’une route qu’empruntaient les pèlerins en direction de Jérusalem13. Certains soutiennent également que le « désert de Paran » mentionné dans le livre de la Genèse (21:21) s’étendrait jusqu’au Hedjaz et ferait donc référence à La Mecque (bien que la ville ne soit pas directement citée). Cette hypothèse s’effondre lorsqu’on tient compte des données archéologiques et épigraphiques. L’archéologue Uzi Avner a montré que Paran se situe en réalité dans une région montagneuse au sud du Sinaï (en Palestine). Cette région est irriguée par l’oasis de Wadi Feiran, d’où elle tire vraisemblablement son nom (Feiran > Paran). On y a recensé 43 inscriptions nabatéennes qui portent le nom de Paran. Ce nom correspond sous sa variante Pharan à un village mentionné par plusieurs géographes de l’Antiquité comme Ptolémée (m.168)14.

De plus, de nombreux auteurs grecs et romains s’étaient intéressés à l’Arabie durant l’Antiquité, et avaient documenté de façon détaillée les principaux lieux de peuplement. On peut citer par exemple Strabon (m. ~ 23) et Ératosthène (m. 194), tous deux auteurs d’une cartographie de la péninsule. D’autres comme Pline l’Ancien (m.79), Ammien Marcellin (m. ~ 395) ou encore Philostorge (m. 433) avaient également consacré plusieurs pages dans leurs écrits à la situation géographique et politique de l’Arabie. Aucun d’entre eux ne fait référence à La Mecque.

Il est dit parfois que la ville serait mentionnée par le savant grec Claudius Ptolémée, que nous avons déjà mentionné, mais cette affirmation ne résiste pas à l’analyse critique. Dans son Manuel de Géographie, écrit dans les années 140, Ptolémée fournit une cartographie de l’Arabie dans laquelle apparaît le nom de Macoraba (Μακοράβα) à proximité du Hedjaz15. Certains historiens en ont déduit que Macoraba devait faire référence à La Mecque, mais cette identification « n’est pas crédible », précise le spécialiste de l’Arabie préislamique Ilka Lindstedt16. La question a été récemment traitée de manière extensive par Ian Morris dans une étude très documentée17. Il arrive lui aussi à la conclusion que l’identification de Macoraba avec La Mecque est « arbitraire et fragile »18.

Au risque d’énoncer une évidence, Makkah (ﻣﻜﺔ) et Macoraba (ﻣﺎﻛﻮراﺑﺎ) sont deux noms différents, et il n’existe à ce jour aucune explication convaincante concernant l’étymologie de Macoraba. Le nom n’est mentionné nulle part en dehors du Manuel, et la question de savoir comment l’on serait passé de Makkah à Macoraba (ou inversement) demeure un grand mystère. Samuel Bochart, un orientaliste français du 17e siècle, fut le premier à identifier Macoraba avec La Mecque. À cause d’une confusion avec l’hébreu, il avait pensé que le nom venait de Makkah rabbah, c’est-à-dire ‘‘Grande Mecque’’19. Le problème, évidemment, c’est qu’en arabe il faudrait écrire al-rabbah. Selon une autre hypothèse très en vogue chez les historiens du siècle passé, Macoraba proviendrait de l’éthiopien mikrab, “le temple”20. Mais Patricia Crone a montré que l’hypothèse ne tenait pas la route du point de vue étymologique21. Mikhail Bukharin a proposé récemment une autre interprétation qui fait dériver le nom grec de l’arabe maghrib, qui signifie ‘‘ouest’’ ou ‘‘occident’’22. Il suggère que les Grecs et les Romains désignaient la région autour de La Mecque sous ce nom. Dans ce cas, Macoraba serait alors le nom générique désignant la partie occidentale de l’Arabie, et non la ville de La Mecque, ce qui est sans doute l’explication la plus convaincante à ce jour.

De plus, Ian Morris a montré que l’identification de Macoraba avec La Mecque n’a jamais traversé l’esprit des savants musulmans médiévaux. Ces derniers connaissaient pourtant bien les travaux de Ptolémée, qui avaient été traduits en arabe dès le 9e siècle23. Le géographe syrien Yaqut al-Rumi (m. 1229) cite le savant grec, mais les coordonnées qu’il attribue à ce dernier concernant l’emplacement de La Mecque sont très éloignées de celles de Macoraba24. En fait, ce nom n’apparaît nulle part dans les textes arabo-musulmans, probablement parce que les savants de l’époque ne comprenaient pas sa signification et l’ont donc tout simplement ignoré25. Il est significatif qu’à la suite de Ptolémée, aucun savant (arabe, grec, syriaque, latin…) n’ait repris l’idée que Macoraba désignait La Mecque26. Cette identification ne repose sur aucune preuve tangible, et les diverses tentatives d’explication concernant la provenance de Macoraba ont toutes échoué. À l’heure actuelle, on ne sait toujours pas avec certitude à quoi le géographe grec faisait référence. Le nom pourrait désigner la côte ouest de la péninsule arabe comme nous l’avons déjà indiqué. Il est possible également que le toponyme se rapportait à une ville qui a depuis disparu, ou dont le nom a été modifié en cours de route. Quoi qu’il en soit, l’analyse des différents éléments montre clairement que « le nom de Macoraba n’a rien à voir avec celui de La Mecque »27.

En toute logique, si la ville était un carrefour commercial majeur, on s’attendrait à ce qu’elle soit mentionnée par ses partenaires commerciaux. Comme le souligne Patricia Crone,

les auteurs grecs et latins avaient, après tout, beaucoup écrit sur les Arabes du sud qui leur fournissaient des aromates par le passé. Ils nous offrent des informations sur leurs villes, leurs tribus, leur organisation politique […]. L’importance politique et religieuse de l’Arabie au sixième siècle était telle qu’une attention considérable fut également accordée aux affaires arabes ; mais les Quraysh et leur centre commercial ne sont absolument jamais mentionnés, que ce soit dans la littérature grecque, latine, syriaque, araméenne, copte, ou toute autre littérature composée en dehors de l’Arabie avant les conquêtes28.

Pour résumer, parmi les dizaines de milliers de documents de toutes origines datant de la période préislamique, pas un seul ne mentionne La Mecque. Comme l’écrit Francis Peters, « il n’existe aucun texte non arabe qui puisse confirmer quoi que ce soit de manière raisonnable à propos de La Mecque – y compris son existence même »29. La première référence non-islamique à La Mecque se trouve dans la Chronique byzantino-arabe écrite en 74130. La chronique rapporte la conquête de La Mecque par le calife ‘Abd al-Malik, et précise que la ville « se situe entre Ur, en Chaldée, et la cité de Harran dans le désert »31. Mais cet emplacement correspond curieusement à la Mésopotamie, et non à l’Arabie. Il est sans doute inutile d’y voir autre chose qu’une erreur de la part du rédacteur de la chronique, mais cette erreur révèle que vers la moitié du 8e siècle, alors que l’islam domine une grande partie du Proche-Orient, on est encore incapable de placer correctement La Mecque sur une carte.

Le commerce mecquois : mythe ou réalité ?

Comme nous l’avons vu, les sources islamiques prétendent que La Mecque avait bâti sa fortune sur le commerce caravanier, et livrait des marchandises à Byzance et à la Mésopotamie. Peu à peu, les Mecquois seraient devenus incontournables dans ce commerce à grande échelle, et leur ville aurait fini par s’imposer comme l’un des plus grands carrefours commerciaux d’Arabie. Pendant longtemps, les historiens ont manqué de recul vis-à-vis des sources, et ont pris pour argent comptant le récit traditionnel faisant de La Mecque un endroit incontournable du commerce dans la péninsule. Mais en 1987, la parution de l’ouvrage de Patricia Crone intitulé Meccan Trade and the Rise of Islam a engendré une révolution copernicienne sur le sujet.

La Mecque et les routes commerciales

Il est indéniable que les Arabes ont joué un rôle d’intermédiaire dans les échanges commerciaux entre l’Orient et le monde byzantin. L’essor du commerce en Arabie a débuté il y a 3 000 ans grâce à la croissance économique des régions situées autour de la Méditerranée32. Cette croissance a créé à son tour une augmentation de la demande pour des produits (encens, épices, cuir, denrées de luxe, etc.) venus des Indes ou du Yémen. L’Arabie devient alors une terre de transit pour ces marchandises, qui sont acheminées vers leur marché de destination le long des routes commerciales. Dans ce contexte, La Mecque jouait-elle vraiment un rôle important, comme l’affirment les sources islamiques ? Les fouilles archéologiques ainsi que l’analyse des documents de l’époque, permettent d’y voir plus clair sur la question, et la réponse est clairement non. À vrai dire, on voit mal comment une ville totalement inconnue des sources antiques aurait pu occuper une place incontournable dans les échanges internationaux. Mais au-delà du silence des sources, de nombreux éléments viennent contredire cette hypothèse.

Premièrement, il est aujourd’hui établi que La Mecque était éloignée des principales routes commerciales. Patricia Crone a montré que traverser la péninsule arabique du sud vers le nord en passant par La Mecque n’avait aucun sens, et constituait un détour inutile33. Dans un récent ouvrage, Jacqueline Chabbi, qui a longtemps accepté le récit musulman traditionnel, confesse que ce dernier n’est plus valable historiquement. Elle écrit :

j’ai fini par me rendre compte que c’était faux. En réalité, beaucoup d’ouvrages de vulgarisation reprennent sans approche critique la tradition musulmane, à savoir que La Mecque aurait été une cité importante, le lieu d’étape de grandes caravanes qui auraient rayonné sur toute l’Arabie. Or, La Mecque est excentrée à l’ouest, dans des reliefs volcaniques peu accessibles, en direction de la côte de la mer Rouge. Elle n’est pas du tout située sur la grande voie caravanière, et l’ancienne route de l’encens passe à trois nuits de distance, à l’est. Les caravaniers n’avaient aucune raison de se détourner de la voie directe pour faire halte dans une petite cité excentrée, dépourvue de toute ressource de subsistance locale34.

De plus, avec l’amélioration des moyens de navigation, on pouvait désormais transporter les marchandises venues d’Inde par bateau au lieu d’emprunter les routes commerciales d’Arabie, ce qui permettait de diminuer considérablement le temps de trajet35 ! Stephen Shoemaker souligne également que « depuis la période gréco-romaine, le commerce dans cette région se faisait plutôt par bateau via la mer Rouge, en contournant La Mecque qui se situe à quelque 70 kilomètres du port le plus proche de Djeddah »36. La baisse du trafic caravanier en Arabie est attestée dans les sources les plus anciennes. Au niveau de l’épigraphie, Christian Robin note que « c’est un silence total ou presque » avec une seule inscription mentionnant le commerce caravanier à partir du 1er siècle37. Ces analyses sont confirmées de manière définitive par des preuves matérielles indiscutables. Les fouilles archéologiques menées dans la région du Néguev, au sud de la Palestine, montrent en effet qu’à la veille de l’islam, il n’existait tout simplement pas de commerce à grande échelle entre l’Arabie et le bassin méditerranéen38. Cette quasi-disparition du commerce caravanier s’inscrit dans un contexte de profonde crise économique qui avait frappé l’Arabie et une grande partie du Proche-Orient à la fin de l’Antiquité, qui s’était soldée par un dépeuplement de la région39.

Pour compliquer encore les choses, les sources islamiques, écrites plusieurs siècles après les faits comme chacun sait, sont contredites par la documentation de l’époque. La tradition musulmane affirme en effet que les Mecquois vendaient au monde méditerranéen des métaux précieux (comme de l’or ou de l’argent), des parfums et des cuirs. Cependant, Patricia Crone a passé en revue les archives gréco-romaines de l’époque : il s’avère qu’aucune d’entre elles ne fait état d’importation de métaux précieux40. Concernant les parfums, on sait que la production arabe se faisait essentiellement à Aden, au sud du Yémen. Mais aucune source ne prouve la présence des marchands qurayshites mecquois dans cette ville41. De plus, il est improbable que les Mecquois aient acheminé des parfums du sud de l’Arabie vers l’empire byzantin, car ce dernier possédait sa propre industrie du parfum et rien n’indique qu’il ait importé ce type de produits. Au contraire, sa production était tellement abondante qu’elle était vendue aux Arabes eux-mêmes42 ! Dans un article publié en 2007, Patricia Crone a avancé l’hypothèse que les Mecquois auraient pu fournir aux soldats romains, alors en guerre contre les Perses, des produits en cuir pour leur équipement militaire. Mais elle souligne que cette hypothèse est « impossible à prouver en l’état actuel de nos connaissances »43. Quoi qu’il en soit, on peut maintenant ranger l’hypothèse faisant de La Mecque le carrefour commercial incontournable de l’Arabie préislamique dans les grands mythes de l’histoire. Comme le note Francis Peters, « la prospérité commerciale préislamique de La Mecque est, en fait, au pire une illusion et au mieux une exagération considérable »44.

La population à La Mecque

Un dernier point reste à éclaircir : celui de la taille de La Mecque à l’époque du Prophète. Combien la ville comptait-elle d’habitants ? À notre connaissance, les sources islamiques n’indiquent pas de chiffre précis, mais il est possible de l’estimer grâce à certains indices. Selon les auteurs arabo-musulmans, le Prophète pouvait mobiliser des milliers de combattants mecquois pour ses expéditions militaires. Lors de la bataille d’Uhud, al-Tabari affirme par exemple que « les Qurayshites se préparèrent à se battre avec trois mille hommes et deux cents chevaux »45. En faisant l’hypothèse que la moitié des hommes de la ville participaient au combat, on peut en déduire que sa population tournait autour de 20 000 habitants46, un chiffre considérable pour l’époque et la région. Pour donner un point de comparaison, à la même époque, Jérusalem compte environ 15 000 habitants47. Les deux villes, autrement dit, avaient (parait-il) une population d’une taille assez comparable. La différence étant que la ville de Jérusalem est attestée par des centaines de sources alors que La Mecque n’en compte aucune…

En réalité, les indications selon laquelle La Mecque était une ville importante sur le plan démographique est à rejeter comme le reste. L’étude la plus poussée concernant la taille de la population à La Mecque est due à Majied Robinson, qui arrive à la conclusion que la ville comptait, en incluant les femmes, les enfants et les esclaves, environ 500 habitants, dont une centaine d’hommes adultes. En fait, il ne s’agit même pas d’une ville à proprement parler, mais plutôt d’un village ou d’une bourgade insignifiante. À vrai dire, les conditions géographiques et climatiques du lieu rendaient impossible (en tout cas à l’époque) l’établissement d’une population importante. Lors de son voyage à La Mecque au début du 19e siècle, Domingo Badia (alias Ali Bey) écrit que :

l’aridité du pays est telle qu’il n’y a pratiquement aucune plante à proximité de la ville ou sur les montagnes avoisinantes. […] Il ne faut pas s’attendre à trouver à la Mecque quelque chose qui ressemble à une prairie, et encore moins à un jardin. On n’y sème pas de céréales, car le sol, trop ingrat, ne produit aucune plante pour le cultivateur48.

Ce n’est une découverte pour personne, La Mecque est située dans une région peu propice à l’agriculture49. Comme le rappelle Chabbi, « il n’y a aucune ressource vivrière sur place. Elle ne peut donc abriter qu’une tribu de faible importance »50. Le problème est encore plus délicat en ce qui concerne l’approvisionnement en eau. Certes, les Mecquois ont pu compter sur le puits de Zamzam, mais il est impossible qu’il ait pu suffire à lui seul à satisfaire les besoins de 20 000 personnes, sans compter les milliers de bêtes. Pour preuve, vers la fin du 8e siècle, la reine Zubayda, épouse du calife Harun al-Rashid, avait fait construire des aqueducs et des réservoirs pour éviter que les pèlerins ne meurent de soif51. Mais cette opération ne régla qu’une partie du problème, et malgré les nombreux travaux de rénovation et d’extension, le problème de l’approvisionnement en eau reste toujours un problème pour les habitants, même à l’époque contemporaine. En juin 2024, les fortes de chaleur, qui ne sont pas inhabituelles dans la région, ont conduit à la mort de plus d’un millier de pèlerins, pour la plupart morts de soif. Ceci en dépit de toutes les infrastructures modernes et les moyens de secours dont dispose le richissime État saoudien. On imagine ce qui devait en être dans la société tribale du 7e siècle ! Ainsi, l’idée selon laquelle La Mecque préislamique était en mesure de nourrir et faire boire des dizaines de milliers de bouches (hommes et bêtes confondus) est à ranger dans le tiroir des mythes de l’histoire. Les conditions de vie rendaient impossible toute présence humaine importante, et la ville n’est aujourd’hui très peuplée qu’au prix des travaux d’envergure entamés par les Ottomans et après eux les Saoudiens.

Conclusion

Dans cet article, nous avons confronté le récit musulman traditionnel sur La Mecque aux données historiques. Au terme de cet examen, il ressort incontestablement que ce récit n’a en fait pas grand-chose à voir avec la réalité historique. Chacun des points évoqués par la tradition islamique est contredit par notre documentation. D’une part, La Mecque est totalement inconnue des sources historiques avant l’islam – y compris, et c’est peut-être l’élément le plus catastrophique – dans les sources arabes elles-mêmes, notamment les inscriptions épigraphiques. Comment, dès lors, accepter le récit islamique qui fait remonter les origines de La Mecque à Adam et Abraham ? L’importance de la ville dans le commerce est elle aussi contredite par les sources de l’époque et par les données archéologiques, qui indiquent qu’il n’existait pas de commerce à large échelle entre l’Arabie et le monde méditerranéen. Cela ne signifie pas forcément que les Mecquois n’ont jamais participé, d’une façon ou d’une autre, aux échanges commerciaux. À vrai dire, ils y étaient même contraints pour se procurer les biens qu’ils ne produisaient pas. Shoemaker précise que « c’était un commerce dans lequel les Mecquois échangeaient des biens issus de leur économie paysanne, la seule forme d’économie que leur milieu pouvait favoriser, contre des biens produits dans des économies agricoles sédentaires, en particulier des denrées alimentaires »52. Enfin, nous avons vu que La Mecque à l’époque du Prophète était tout au plus une bourgade insignifiante et isolée, composée de quelques centaines d’habitants. Les récits islamiques qui décrivent La Mecque comme une métropole florissante, capable de rameuter des milliers d’hommes pendant les batailles du Prophète sont à ce titre totalement fantaisiste.

Cela ne veut pas nécessairement dire que la ville n’existait pas à l’époque du Prophète et qu’elle serait une création postérieure des califes53. En l’état actuel de nos connaissances, il demeure impossible de parvenir à une conclusion définitive. Dans le meilleur des cas, on peut supposer qu’il s’agissait d’un petit village isolé et de « fondation récente », précise Robin54. Quoi qu’il en soit, l’écart entre la représentation musulmane classique de La Mecque préislamique, et ce qui apparaît comme la réalité historique, est accablant. Il est clair également que si les sources musulmanes se trompent à ce point concernant La Mecque, il est tout simplement impossible à l’avenir de leur accorder le moindre crédit sans un examen critique préalable.

Références

1↑ Jacqueline Chabbi, « Mecca », in Jane Dammen McAuliffe (ed.), Encyclopedia of the Qur’an, Brill, 2001, vol. 3, p. 337.

2↑ Voir ci-dessous.

3↑ Christian J. Robin, « L’épigraphie de l’Arabie avant l’islam : intérêt et limites », Revue du monde musulman et de la Méditerranée, vol. 61, 1991, p. 14.

4↑ Pour les témoignages extérieurs des conquêtes, voir Stephen Shoemaker, A Prophet has appeared. The Rise of Islam through Christian and Jewish Sources, University of California Press, 2021.

5↑ Christian J. Robin, « Les expéditions militaires du roi Abraha dans l’Arabie désertique dans les années 548-565 de l’ère chrétienne », Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Comptes rendus de l’année 2018, vol. 3, p. 1316 sqq.

6↑ La légende musulmane rapporte que les armées d’Abraha auraient mené une expédition contre La Mecque dans le but de détruire la Ka’ba, mais qu’une armée d’oiseaux les en auraient empêché en leur jetant des pierres. Selon la lecture traditionnelle, la sourate 105 ferait référence à cette expédition. Soulignons cependant qu’il n’existe aucune preuve permettant de maintenir l’historicité de l’événement. Voir Alfred-Louis de Prémare, « Il voulut détruire le temple : L’attaque de la Ka’ba par les rois yéménites avant l’islam », Journal Asiatique, vol. 288 (2), 2000, pp. 261-367. Nous consacrerons prochainement un article à ce sujet.

7↑ Jérémie Schiettecatte & Mounir Arbach, « The political map of Arabia and the Middle East in the 3rd century AD revealed by a Sabaean inscription – a view from the South », Arabian Archaeology and Epigraphy, vol. 27 (2), 2016, pp. 176-196.

8↑ Mohamed Maraqten, « The Pilgrimage to the Awam-Temple/Mahrim Bilqis, Ma’rib, Yemen », in George Hatke & Ronald Ruzicka (eds.), South Arabia Long-Distance Trade in Antiquity, Cambridge Scholars Publishing, 2021, pp. 430-462.

9↑ On trouvera une bonne synthèse des dernières recherches dans Ilkka Lindstedt, Muhammad and His Followers in Context : The Religious Map of Late Antique Arabia, Leiden : Brill, 2024.

10↑ Voir par exemple Christian J. Robin, « Arabie antique : variations dans la manière de nommer le Dieu unique », in Jean-Noël Robert (ed.), Hiéroglossie III. Persan, syro-araméen et les relations avec la langue arabe, Paris, Collège de France-IHEJ, 2022, pp. 139-170. Comme le souligne Robin, « on n’a pas encore trouvé un seul texte postérieur à 400 de l’ère chrétienne qui commémore un rite polythéiste. En revanche, ceux qui invoquent un Dieu unique sont approximativement une centaine » (p. 39).

11↑ Gerald Hawting, « The Hajj, an Appendix to the Cult of the Ka’ba », in Markus Groß & Robert M. Kerr (eds.), Die Entstehung einer Weltreligion VI : Vom umayyadischen Christentum zum abbasidischen Islam, Schiler & Mücke, 2021, pp. 393-394.

12↑ ‘Abd al-Razzaq al-San’ani, Musannaf, Beyrouth : al-Majlis al-‘Ilmi, 1970-2, vol. 5, p. 102.

13↑ Martin R. Hauge, Between Sheol and Temple : Motif Structure and Function in the I-Psalms, Sheffield Academic Press, 1995, p. 38, n°2 ; Michael D. Goulder, Psalms of the Sons of Korah, Bloomsbury Publishing, 1983, p. 40. Voir également notre article « Le pèlerinage originel à Jérusalem ».

14↑ Uzi Avner, « The Desert’s Role in the Formation of Early Israel and the Origin of Yhwh », Entangled Religions, vol. 12 (2), 2021, pp. 26-28.

15↑ On notera que Macoraba ne correspond pas à l’emplacement actuel de La Mecque. Le géographe grec, pourtant très précis en règle générale, place Macoraba au sud-est de Médine, alors que La Mecque est située complètement de l’autre côté, à l’ouest. On ne peut pas exclure qu’il s’agisse là d’une simple erreur de Ptolémée, mais c’est un argument de plus contre le rapprochement entre Macoraba et la première ville sainte de l’islam.

16↑ Ilkka Lindstedt, « Pre-Islamic Arabia and Early Islam », in Herbert Berg (ed.), Routledge Handbook of Early Islam, Routledge, 2018, p. 164.

17↑ Ian D. Morris, « Mecca and Macoraba », Al-ʿUṣūr al-Wusṭā, vol. 26 (1), 2018, pp. 1-60.

18↑ Ibid, p. 41.

19↑ Ibid, pp. 12-13.

20↑ Claude Addas, « Mecque (La) », in Mohammad Ali Amir-Moezzi (ed.), Dictionnaire du Coran, Robert Laffont, 2007, p. 539.

21↑ Patricia Crone, Meccan Trade and the Rise of Islam, Gorgias Press, 1987, p. 135. De plus, Patricia Crone rappelle que si Macoraba était située dans un milieu arabophone, il faudrait alors écrire *Muqarraba.

22↑ Mikhail D. Bukharin, « Mecca on the Caravan Routes in Pre-Islamic Antiquity », in Angelika Neuwirth, Nicolai Sinai & Michael Marx (eds.), The Qur’an in Context : Historical and Literary Investigations into the Qur’anic Milieu, Leiden : Brill, 2010, p. 122.

23↑ Voir Claude Gilliot, « Ptolemy », in Joseph W. Meri (ed.), Medieval Islamic Civilization: An Encyclopedia, Routledge, 2006, vol. 2, p. 648 : « La Géographie (Geographike Hyphegesis) de Ptolémée a eu une grande influence sur les opinions géographiques des musulmans […] ».

24↑ Ian D. Morris, art. cit., p. 6.

25↑ Ibid, pp. 6-8.

26↑ L’historien Ammien Marcellin ne cite pas davantage Macoraba, mais il fait référence à une ville qu’il appelle Hierapolis, ‘‘la ville sainte’’. Certains ont prétendu qu’il s’agissait d’une référence à La Mecque, et que notre historien aurait simplement remplacé Macoraba par Hierapolis. Cette hypothèse s’effondre du simple fait que Ptolémée mentionne lui aussi une Gaia Polis, dont Hierapolis n’est qu’une lecture erronée. Et nous avons déjà vu plus haut que l’appellation ‘‘ville sainte’’ s’appliquait au moins à une autre ville avant l’islam. Cf. Patricia Crone, op. cit., p. 136, n°18.

27↑ Patricia Crone, Meccan Trade, op. cit., p. 136.

28↑ Ibid, p. 134.

29↑ Francis Peters, Mecca: A Literary History of the Muslim Holy Land, Princeton University Press, 1994, p. 32.

30↑ Carlos Segovia, « Commentaire de la sourate 3 », in Mohammad Ali Amir-Moezzi & Guillaume Dye (eds.), Le Coran, op. cit., vol. 2a, p. 154.

31↑ Robert G. Hoyland, Seeing Islam as Others Saw It: A Survey and Evaluation of Christian, Jewish and Zoroastrian Writings on Early Islam, The Darwin Press, 1997, p. 622.

32↑ Jan Retsö, The Arabs in Antiquity: Their History from the Assyrians to the Umayyads, Routledge, 2003, p. 122.

33↑ Patricia Crone, op. cit., p. 7.

34↑ Jacqueline Chabbi & Thomas Römer, Dieu de la Bible et dieu du Coran, Seuil, 2020, p. 86.

35↑ Patricia Crone, op. cit., p. 42.

36↑ Stephen Shoemaker, « Les vies de Muhammad », in Mohammad Ali Amir-Moezzi & Guillaume Dye (eds.), op. cit., vol. 1, p. 218.

37↑ Christian J. Robin, « La reprise du commerce caravanier transarabique à la fin de l’Antiquité », in Z. Kafafi & M. Maraqten (eds.), A Pioneer of Arabia, in Honor of Moawiyah Ibrahim, Rosapat, 2014, p. 274.

38↑ Gideon Avni, The Byzantine-Islamic Transition in Palestine: An Archeological Approach, Oxford University Press, 2014, p. 286.

39↑ Derek Kennet, « The decline of Eastern Arabia in the Sasanian period », Arabian Archaeology and Epigraphy, vol. 18, 2007, pp. 108-110.

40↑ Patricia Crone, Meccan Trade, op. cit., p. 95.

41↑ Ibid.

42↑ Ibid.

43↑ Patricia Crone, « Quraysh and the Roman army: Making sense of the Meccan leather trade », Bulletin of the School of Oriental and African Studies, vol. 70 (2007), pp. 63-88.

44↑ Francis E. Peters, op. cit., p. 24.

45↑ Mohammad ibn Jarîr ibn Yazîd Tabarî, Ta’rikh al-rusul wa’l-muluk, traduit par M. V. McDonald, State University Of New York Press, 1998, vol. 7, p. 113.

46↑ Pour obtenir ce chiffre, nous avons procédé au calcul suivant : i) on fait l’hypothèse que la moitié des hommes adultes de La Mecque ont pris part au combat, ce qui nous fait au total 6 000 hommes ; ii) en prenant un coefficient multiplicateur de 3,21, on arrive à une population totale d’environ 19 000 personnes (ce coefficient se base sur les données démographiques sur les populations bédouines. Cf. Majied Robinson, « The Population Size of Muḥammad’s Mecca and the Creation of the Quraysh », Der Islam, vol. 99 (1), 2022, p. 17).

47↑ Hillel Geva, « Jerusalem’s Population in Antiquity: A Minimalist View », Tel Aviv, vol. 41, 2014, p. 151.

48↑ Badia y Leyblich, Domingo (Ali Bey), Travels of Ali Bey in Morocco, Tripoli, Cyprus, Egypt, Arabia, Syria and Turkey between the years 1803 and 1807, London, Gregg, 1970, vol. 2, p. 110.

49↑ Fred D. Donner, The Early Islamic Conquests, Princeton University Press, 1981, p. 15.

50↑ Jacqueline Chabbi & Thomas Römer, op. cit., p. 86.

51↑ Francis E. Peters, op. cit., p. 135.

52↑ Stephen Shoemaker, Creating the Qur’an, University of California Press, 2022, p. 99.

53↑ C’est en tout cas l’hypothèse soutenue par Édouard-Marie Gallez dans Le Messie et son Prophète, Aux origines de l’islam, Éditions de Paris, 2005, 2 vols. Le problème de cette hypothèse est qu’elle est impossible à démontrer ou à réfuter.

54↑ Christian J. Robin, « La ville en Arabie de l’Antiquité à l’Islam : nouvelles interrogations », in Ghislaine Alleaume et al. (eds.), Histoire, archéologies, littératures du monde musulman, Mélanges en l’honneur d’André Raymond, IFAO, Bibliothèque d’études, 2009, p. 8.